Contexte environnemental et verrou socio-technique

Les pressions environnementales exercées par les activités humaines sur l’environnement conduisent à de profondes altérations de ce dernier.

Leurs impacts sur la vie humaine et non-humaine se font déjà sentir et s’amplifient.

Plusieurs travaux, notamment ceux de [Rockström2009] et de [Steffen2015] tentent de quantifier des limites planétaires à ne pas franchir pour rester dans un espace soutenable pour les sociétés humaines.

Parmi ces limites figurent le changement climatique, l’acidification des océans, la chute de la biodiversité, l’altération des cycles biogéochimiques, différents types de pollution, etc.Ces limites sont globales, mais il existe bien sûr également des contraintes sur le plan local qui affectent la société dans un territoire donné.

Par exemple, la disponibilité de « ressources » naturelles (faune,flore, terres arables, minéraux, énergies fossiles, …) et leur taux de d’exploitation soutenable (qui peut être nul), la capacité d’absorption de pollutions de l’environnement, et ainsi de suite.

Dans une optique anthropocentrée, on parle parfois de services écosystémiques, que l’environnement naturel rendrait aux humains.

Ces services écosystémiques sont affectés par les changements globaux : par exemple, la biodiversité locale est touchée par des facteurs locaux, telle l’artificialisation des sols, mais également par les changements climatiques globaux.Devant la nécessité de réduire l’empreinte environnementale de nos sociétés, plusieurs stratégies peuvent être envisagées, qui sont non exclusives.

Le spectre s’étend d’actions individuelles (consommations plus vertueuses) à l’intervention de l’état en passant par la responsabilisation/régulation des entreprises.

Un récent rapport du cabinet Carbone 4 [Dugast2019] met en évidence que les actions individuelles sont indispensables mais très insuffisantes pour atteindre les objectifs de réduction d’émission 1 de gaz à effet de serre.

Cela s’explique par le fait que « chaque individu est limité par le système socio-technique, c’est-à-dire l’environnement social et technologique dont il dépend ».

En d’autres termes, les équipements et infrastructures dont nous héritons,l’organisation du travail, de nos modes de production et de consommation forment un système complexeoù tous les éléments sont étroitement liés les uns aux autres.

Ils sont le résultat de choix politiques, dechoix technologiques et de constructions sociales qui dépassent largement la capacité d’action individuelle.C’est en partant de ce constat que l’équipe STEEP a décidé d’orienter ses nouvelles recherches sur les modalités de construction et d’évaluation d’alternatives socio-techniques (définies dans la section suivante), en se basant sur ses travaux antérieurs dans le domaine de la modélisation et de l’évaluation environnementale.

Le présent projet de thèse se situe au cœur de ce nouvel axe de recherche.

Contexte scientifique et objectifs du projet

Questions de recherche et problèmes posés

Dans le contexte des enjeux environnementaux esquissés dans le paragraphe précédent, différentes questions peuvent se poser. Comment revenir sous les limites planétaires déjà franchies et comment éviter d’en franchir de nouvelles ? Que pourrait-il se passer au niveau local et global selon la trajectoire effectivement suivie ? Comment une société humaine pourrait-elle s’adapter aux conséquences induites ?

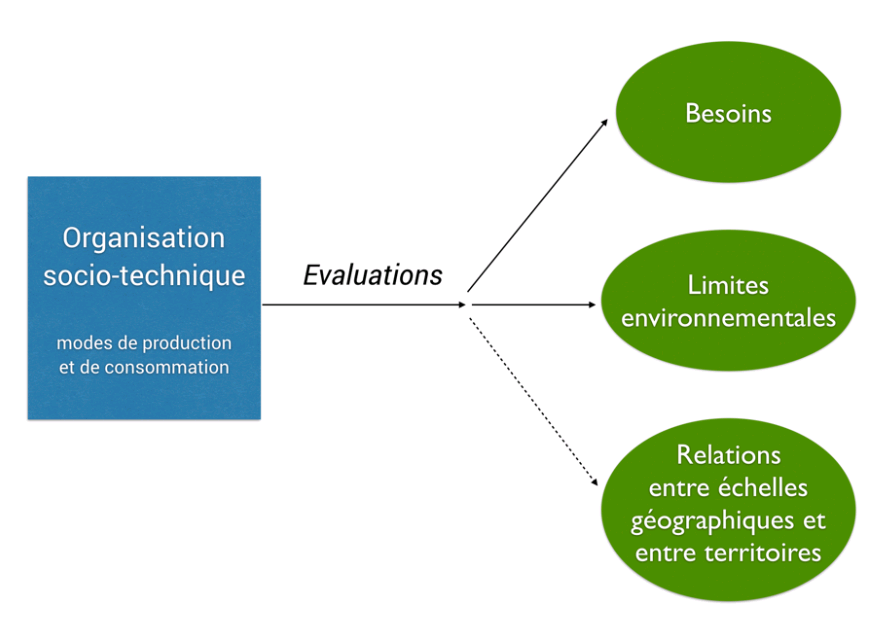

La question scientifique centrale que nous proposons d’aborder dans cette thèse est : Comment concevoir une méthodologie et des outils associés (logiciels ou autres) qui permettent à des parties prenantes d’un territoire de réfléchir ensemble à des organisations socio-techniques du territoire qui seraient viables, selon les contraintes locales et celles imposées par des changements globaux ?

Cette question se décline en plusieurs sous-questions :

- Comment définir la viabilité ? Beaucoup de définitions sont possibles. Nous adopterons a priori un point de vue plutôt matériel, sous l’angle de la satisfaction de besoins de base tels l’alimentation, l’accès à de l’eau potable, le logement, la mobilité (sachant que d’autres besoins peuvent être tout aussi importants : lien social, activités culturelles, etc.). Ces besoins ont l’avantage de pouvoir être relativement bien quantifiés et reliés à l’étude des changements globaux (par exemple via l’étude des rendements agricoles sous l’effet de changements climatiques).

- Comment représenter formellement une organisation socio-technique d’un territoire ? Il s’agit en première approximation d’un nouvel agencement des modes de production et de consommation. A minima, nous envisageons de nous appuyer sur nos travaux précédents [Courtonne2015, Courtonne2016] de modélisation de filières économiques territoriales (quelles chaînes de transformation entre matières premières et produits finaux, quels flux « physiques » entre imports/extraction ou production locale et exports/consommation et déchets locaux, y compris des recyclages). L’enjeu sera ici de passer d’une analyse mono-filière à une analyse sur toute l’économie. La piste explorée sera en premier lieu l’usage de tableaux emplois ressources en unités physiques (non monétaires). Ces tableaux permettent en effet une vision claire des flux existant entre différentes matières, produits ou services et secteurs producteurs, transformateurs ou consommateurs. Les techniques d’analyse input-output [Lenzen2012] ou de chaîne de Markov absorbantes [Duchin2013] peuvent facilement leur être appliquées afin de tracer des chaînes d’approvisionnement et de calculer des empreintes environnementales. Le choix de la bonne granularité de modélisation et du caractère spatialisé ou non des flux sont des questions scientifiques à part entière qui pourront être abordées dans la deuxième moitié de la thèse.

- Comment évaluer la viabilité d’une organisation socio-technique au sens défini ci-dessus ? De manière très schématique, cela revient à évaluer si l’organisation socio-technique modélisée est en mesure d’assurer au moins les besoins de base.

- Comment prendre en compte les contraintes globales et locales ? Cela doit se faire à différents niveaux. Par exemple, l’organisation socio-technique modélisée doit prendre en compte le degré de disponibilité de ressources sur le territoire ou dans des territoires voisins, des contraintes liées à leur exploitation soutenable, etc. Par conséquent, il est indispensable d’effectuer un bilan de ces ressources pour le(s) territoire(s) considéré(s). La méthodologie globale développée inclura donc des outils pour représenter de tels bilans et, dans la mesure du possible, de les importer à partir de bases de données adéquates. Un deuxième aspect est lié aux contraintes globales : il est crucial d’incorporer, dans la modélisation socio-technique, des hypothèses sur par exemple les rendements agricoles ou la disponibilité en eaux d’irrigation, pour des trajectoires de changements climatiques attendues. Ici aussi, il faudra intégrer des résultats ou données provenant d’autres travaux scientifiques.

Les questions ci-dessus cadrent la méthodologie à mettre en place. Sur le plan de réalisation technique, se posent ensuite diverses questions mathématiques et ayant trait à l’informatique. L’outil de modélisation au cœur de la méthodologie est l’analyse économique dite IO (pour input/output) [Leontief1970], qui permet de représenter une organisation socio-technique et de la coupler avec des contraintes sur les ressources (et aussi, sur la pollution et les déchets qui peuvent être « tolérés »).

La représentation IO d’une organisation socio-technique dite productive [Aleskerov2011] doit satisfaire des contraintes mathématiques, les conditions Hawkins-Simon [Hawkins1949] (contraintes sur les mineurs d’une matrice IO). Concevoir une organisation socio-technique productive est un exercice complexe et la présence de ces contraintes mathématiques est à la fois une complication supplémentaire mais peut aussi être vue comme une aide. Différentes questions scientifiques mathématiques et méthodologiques pourront être abordées. Par exemple, étant donnée une matrice IO non-productive, comment en déduire une matrice proche (au sens d’une distance entre matrices) qui soit productive ?

Comment guider la construction incrémentale d’une matrice IO productive de la manière la plus efficace pour l’utilisateur ? Comment assouplir cette construction en prenant en compte des intervalles pour les coefficients de la matrice IO plutôt que des entrées fixes ? Etc.

Enfin, l’évaluation et la comparaison de différentes organisations socio-techniques revient in fine à un problème d’aide à la décision multicritère. Des questions pourront se poser sur comment représenter ces évaluations et comparaisons de manière pertinente pour les parties prenantes et le processus de discussion et de décision. Il est encore trop tôt pour donner des idées concrètes pour cela, mais ces questions se poseront sans doute au cours de la thèse.

Travaux scientifiques identifiés comme proches

L’essentiel des approches de modélisation et de prospective se sont pour l’instant focalisées sur des secteurs particuliers, permettant un bon niveau de description. La lacune de ces approches est de ne pas intégrer les relations d’interdépendance entre tous les secteurs de l’économie. Par exemple, à partir de l’étude des rétroactions entre énergie et matières premières, [Vidal2018] montre que certains scénarios 2°C ne peuvent en réalité pas atteindre leurs objectifs. Les « Nexus studies » prennent ce problème à bras le corps en explorant les relations entre agriculture, eau et énergie (par exemple). Ces approches ne sont pas normalisées et ont de fait recours à des méthodologies d’analyse quantitatives et qualitatives très variées [Albrecht2018]. Une partie de l’étude bibliographique de la thèse sera logiquement consacrée à ces approches, afin de voir comment elles pourraient être complétées et intégrées dans le cadre proposé.

De même, certains éléments pourraient être repris de l’approche MuSIASEM (Multi-Scale Integrated Analysis of Societal and Ecosystem Metabolism) [Giampietro2009]. C’est le cas de la distinction entre flux (entités qui disparaissent au cours de la période d’étude) et fonds (entités qui se maintiennent au cours de la période d’étude), héritée de [Geogescu-Roegen1975], dans la mesure où la notion de soutenabilité peut s’interpréter comme une préservation des fonds. La grille de lecture utilisée dans MuSIASEM est par ailleurs proche de la nôtre : viabilité (en termes de cohérence interne du système décrit), faisabilité (en termes de soutenabilité environnementale) et désirabilité (performance perçue de l’organisation socio-technique).

Les méthodes et résultats du projet européen OPEN:EU (One Planet Economy Network, oneplaneteconomynetwork.org), ainsi que les travaux qui en ont découlé, seront également analysés en détail. Ils reposent sur le calcul d’une famille d’empreintes environnementales via des méthodes IO et un outil de construction et d’évaluation de scénarios (EUREAPA, [Roelich2014]) a été développé. Par rapport à ce travail, l’enjeu de la thèse est notamment de travailler à des échelles géographiques et à un niveau de détail sectoriel plus fin (notamment pour les filières biomasse et énergie).

Enfin, nous nous inscrivons dans une approche non réductionniste mise en avant par l’économie écologique, qui implique de considérer l’incommensurabilité de certaines dimensions à évaluer, ce qui ne signifie pas nécessairement qu’elles soient non quantifiables, mais qu’elles sont de natures différentes et ne peuvent pas se compenser [Munda2004].

Démarche proposée

Conception de la méthodologie de description et d’évaluation d’une organisation socio-technique

Le travail envisagé ici est d’abord méthodologique. A terme nous souhaiterions disposer d’une vision multi-échelle du problème permettant d’analyser plusieurs niveaux encastrés : territoire, région, France, Europe voire Monde. L’ambition sera plus restreinte dans le cadre de la thèse et l’avancement se fera par itérations entre conception du modèle et test sur des jeux de données et scénarios existants.

Par exemple, au niveau national plusieurs scénarios de transition énergétique (scénario négaWatt, scénario Ademe) et du système agro-alimentaire (scénarios Afterres, [Billen2018]) ont été établis. Il s’agirait :

- (i) de transposer ces scénarios dans le formalisme choisi (a priori les tableaux emplois ressources physiques),

- (ii) de passer de scénarios sectoriels à des scénarios prenant en compte l’ensemble des secteurs économiques,

- (iii) étudier formellement puis sur un exemple comment l’ajout de contraintes exogènes (ressources disponibles, seuils de pollution, échanges avec le reste du monde etc.) se traduisent en une réduction de l’espace des possibles,

- (iv) d’évaluer la performance environnementale de l’organisation socio-technique produite selon plusieurs critères.

Parmi les méthodes d’évaluation environnementale qui seront mobilisées pour ce travail figurent l’analyse input-output étendue à l’environnement (EE-IO), l’analyse de flux de matières, de substances et d’énergie (MEFA) et enfin l’analyse de cycle de vie (ACV). La première permet une analyse mésoscopique (description des interdépendances entre secteurs de l’économie) et le traçage rigoureux des flux de la production à la consommation (ou inversement) [Suh2009] ; la seconde permet une vision détaillée de certaines filières clé (filières agricoles, forêt, énergie…) et/ou de cycles biogéochimiques (azote, phosphore…) en s’attachant à la validation des bilans de matières et d’énergie [Brunner2016]; le recours à des bases de données ACV/ICV (Inventaire de Cycle de Vie) est enfin envisagé pour compléter certaines informations manquantes sur les flux de technosphère et de biosphère associés directement et indirectement à des produits particuliers (ex : base ecoinvent) .En termes de développement logiciel, cette thèse s’appuiera directement sur des outils déjà développés dans l’équipe d’accueil (modélisation input/output, analyse de flux de matières). Il s’agira de développer de nouveaux modules (gestion des contraintes mathématiques, méthodes d’évaluation, visualisation, lien avec des bases de données, etc.) et une partie de ce travail sera certainement effectuée par des stagiaires.

La démarche scientifique, elle, reposera sur différentes activités. Un travail de recherche sur les questions mathématiques énoncées, sur la méthodologie de conception d’une organisation socio-technique, de la définition des besoins de base. Ensuite, un travail d’analyse de la littérature sur les changements globaux et les impacts locaux, afin d’identifier des données pertinentes pour la modélisation d’un territoire.

Conception d’un outil mobilisable par des parties prenantes

Une fois le modèle conceptualisé, un travail sera nécessaire pour le rendre accessible à des parties prenantes d’un territoire (décideurs, membres d’associations, citoyens, représentants de filières…). On peut distinguer en particulier deux phases distinctes reposant potentiellement sur des outils différents : (i) l’aide à la co-construction d’alternatives socio-techniques, (ii) l’aide à l’évaluation multicritère de ces alternatives.

La démarche sera présentée à des acteurs du territoire, à travers les nombreux contacts qu’à l’équipe d’accueil. Idéalement, un exercice de modélisation et évaluation en collaboration avec ces acteurs serait mené, mais il est trop tôt pour dire si cela est réaliste dans le cadre de cette thèse.

Actions prévues pour la première et la deuxième année

Année 1 :

• Bibliographie non limitative : mathématiques pour l’économie, rapports du GIEC, travaux de prospective sectoriels, approches des systèmes socio-techniques, méthodes de modélisation du métabolisme et d’analyse environnementales.

• Prise en main d’outils existants dans l’équipe d’accueil (analyse de flux de matières).

• Développement d’un premier prototype minimal mais complet pour la conception et évaluation d’une organisation socio-technique, sur la base d’un territoire réel ou fictif. Ce travail comprend les questions d’analyse mathématique énoncées plus haut.

Année 2 :

• Application à un territoire réel. Cela comprendra un travail de recherche de données complémentaires (entre autres, sur les ressources disponibles sur le territoire) et de recherche de résultats sur les impacts des changements climatiques potentiels sur le territoire (rendements agricoles, nappes phréatiques, …). L’échelle du territoire analysé (communauté de communes, région, France) n’est pas définie à ce stade.

• Cette mise en application fera apparaître de nouveaux besoins de développement logiciel ou méthodologique qu’il faudra également aborder.

Partenariats envisagés

Cette thèse s’inscrit au cœur de la recherche de l’équipe STEEP et, même si l’étudiant en sera la cheville ouvrière, il bénéficiera d’un grand nombre d’interactions au sein de l’équipe et entre l’équipe et des partenaires extérieurs. Parmi les contacts établis on peut citer :

- L’Ademe et le CIRED qui ont débuté un travail sur la construction de matrices de flux de matières pour une prospective intégrée énergie-matières.

- Les associations Négawatt et Solagro, qui ont élaboré les scénarios NégaWatt et Afterres 2050.

- Le groupe de recherche de Stefan Giljum à l’Institut d’Economie Ecologique de Vienne, qui travaille de longue date sur les tables emplois ressources physiques (dernièrement dans le cadre de l’ERC Fineprint) et qui a par ailleurs été partenaire du projet OPEN:EU cité plus haut.

Pour résumer, cette thèse a pour objectif de concevoir une méthodologie de conception et d’évaluation d’organisations socio-techniques ainsi que de concevoir des outils logiciels associés. Cela constitue un travail interdisciplinaire, mêlant des questions mathématiques, algorithmiques et des concepts et données ayant trait aux sciences environnementales voire humaines et sociales. Ce sujet est complexe mais le doctorant s’intégrera parfaitement dans le programme scientifique de l’équipe d’accueil, sera appuyé ponctuellement par des stagiaires et aura une ouverture sur les travaux d’autres laboratoires.

Références

Démarche proposée

Conception de la méthodologie de description et d’évaluation d’une organisation socio-technique

Le travail envisagé ici est d’abord méthodologique. A terme nous souhaiterions disposer d’une vision multi-échelle du problème permettant d’analyser plusieurs niveaux encastrés : territoire, région, France, Europe voire Monde. L’ambition sera plus restreinte dans le cadre de la thèse et l’avancement se fera par itérations entre conception du modèle et test sur des jeux de données et scénarios existants.

Par exemple, au niveau national plusieurs scénarios de transition énergétique (scénario négaWatt, scénario Ademe) et du système agro-alimentaire (scénarios Afterres, [Billen2018]) ont été établis. Il s’agirait :

- (i) de transposer ces scénarios dans le formalisme choisi (a priori les tableaux emplois ressources physiques),

- (ii) de passer de scénarios sectoriels à des scénarios prenant en compte l’ensemble des secteurs économiques,

- (iii) étudier formellement puis sur un exemple comment l’ajout de contraintes exogènes (ressources disponibles, seuils de pollution, échanges avec le reste du monde etc.) se traduisent en une réduction de l’espace des possibles,

- (iv) d’évaluer la performance environnementale de l’organisation socio-technique produite selon plusieurs critères.

Parmi les méthodes d’évaluation environnementale qui seront mobilisées pour ce travail figurent l’analyse input-output étendue à l’environnement (EE-IO), l’analyse de flux de matières, de substances et d’énergie (MEFA) et enfin l’analyse de cycle de vie (ACV). La première permet une analyse mésoscopique (description des interdépendances entre secteurs de l’économie) et le traçage rigoureux des flux de la production à la consommation (ou inversement) [Suh2009] ; la seconde permet une vision détaillée de certaines filières clé (filières agricoles, forêt, énergie…) et/ou de cycles biogéochimiques (azote, phosphore…) en s’attachant à la validation des bilans de matières et d’énergie [Brunner2016]; le recours à des bases de données ACV/ICV (Inventaire de Cycle de Vie) est enfin envisagé pour compléter certaines informations manquantes sur les flux de technosphère et de biosphère associés directement et indirectement à des produits particuliers (ex : base ecoinvent) .En termes de développement logiciel, cette thèse s’appuiera directement sur des outils déjà développés dans l’équipe d’accueil (modélisation input/output, analyse de flux de matières). Il s’agira de développer de nouveaux modules (gestion des contraintes mathématiques, méthodes d’évaluation, visualisation, lien avec des bases de données, etc.) et une partie de ce travail sera certainement effectuée par des stagiaires.

La démarche scientifique, elle, reposera sur différentes activités. Un travail de recherche sur les questions mathématiques énoncées, sur la méthodologie de conception d’une organisation socio-technique, de la définition des besoins de base. Ensuite, un travail d’analyse de la littérature sur les changements globaux et les impacts locaux, afin d’identifier des données pertinentes pour la modélisation d’un territoire.

Conception d’un outil mobilisable par des parties prenantes

Une fois le modèle conceptualisé, un travail sera nécessaire pour le rendre accessible à des parties prenantes d’un territoire (décideurs, membres d’associations, citoyens, représentants de filières…). On peut distinguer en particulier deux phases distinctes reposant potentiellement sur des outils différents : (i) l’aide à la co-construction d’alternatives socio-techniques, (ii) l’aide à l’évaluation multicritère de ces alternatives.

La démarche sera présentée à des acteurs du territoire, à travers les nombreux contacts qu’à l’équipe d’accueil. Idéalement, un exercice de modélisation et évaluation en collaboration avec ces acteurs serait mené, mais il est trop tôt pour dire si cela est réaliste dans le cadre de cette thèse.

Actions prévues pour la première et la deuxième année

Année 1 :

• Bibliographie non limitative : mathématiques pour l’économie, rapports du GIEC, travaux de prospective sectoriels, approches des systèmes socio-techniques, méthodes de modélisation du métabolisme et d’analyse environnementales.

• Prise en main d’outils existants dans l’équipe d’accueil (analyse de flux de matières).

• Développement d’un premier prototype minimal mais complet pour la conception et évaluation d’une organisation socio-technique, sur la base d’un territoire réel ou fictif. Ce travail comprend les questions d’analyse mathématique énoncées plus haut.

Année 2 :

• Application à un territoire réel. Cela comprendra un travail de recherche de données complémentaires (entre autres, sur les ressources disponibles sur le territoire) et de recherche de résultats sur les impacts des changements climatiques potentiels sur le territoire (rendements agricoles, nappes phréatiques, …). L’échelle du territoire analysé (communauté de communes, région, France) n’est pas définie à ce stade.

• Cette mise en application fera apparaître de nouveaux besoins de développement logiciel ou méthodologique qu’il faudra également aborder.

Partenariats envisagés

Cette thèse s’inscrit au cœur de la recherche de l’équipe STEEP et, même si l’étudiant en sera la cheville ouvrière, il bénéficiera d’un grand nombre d’interactions au sein de l’équipe et entre l’équipe et des partenaires extérieurs. Parmi les contacts établis on peut citer :

- L’Ademe et le CIRED qui ont débuté un travail sur la construction de matrices de flux de matières pour une prospective intégrée énergie-matières.

- Les associations Négawatt et Solagro, qui ont élaboré les scénarios NégaWatt et Afterres 2050.

- Le groupe de recherche de Stefan Giljum à l’Institut d’Economie Ecologique de Vienne, qui travaille de longue date sur les tables emplois ressources physiques (dernièrement dans le cadre de l’ERC Fineprint) et qui a par ailleurs été partenaire du projet OPEN:EU cité plus haut.

Pour résumer, cette thèse a pour objectif de concevoir une méthodologie de conception et d’évaluation d’organisations socio-techniques ainsi que de concevoir des outils logiciels associés. Cela constitue un travail interdisciplinaire, mêlant des questions mathématiques, algorithmiques et des concepts et données ayant trait aux sciences environnementales voire humaines et sociales. Ce sujet est complexe mais le doctorant s’intégrera parfaitement dans le programme scientifique de l’équipe d’accueil, sera appuyé ponctuellement par des stagiaires et aura une ouverture sur les travaux d’autres laboratoires.

Références

- [Albrecht2018] Albrecht, T. R., Crootof, A., & Scott, C. A.The Water-Energy-Food Nexus: A systematic review of methods for nexus assessment. Environmental Research Letters, 13(4). 2018.

- [Aleskerov2011] Fuad Aleskerov, Hasan Ersel, and Dmitri Piontkowski. Linear Algebra for Economists. Springer, 2011.

- [Billen2018] Billen, G., Le Noë, J., & Garnier, J. Two contrasted future scenarios for the French agro-food system. Science of the Total Environment, 637, 695-705. 2018.

- [Brunner2016] Brunner, P. H., & Rechberger, H. Handbook of material flow analysis: for environmental, resource, and waste engineers. CRC press. 2016.

- [Courtonne2015] Courtonne, J-Y., Alapetite, J., Longaretti, P-Y., Dupré, D., Prados, E. Downscaling material flow analysis: the case of the cereal supply chain in France. Ecological Economics, 118, 2015.

- [Courtonne2016] Courtonne, J-Y., Longaretti, P., Alapetite, J., Dupré, D. Environmental Pressures Embodied in the French Cereals Supply Chain. Journal of Industrial Ecology, 20, 2016.

- [Duchin2013] Duchin, F., & Levine, S. H. Embodied resource flows in a global economy. Journal of Industrial Ecology, 17(1), 65-78. 2013.

- [Dugast2019] Dugast, C., Soyeux, A. Faire sa part ? Pouvoir et responsabilité des individus, des entreprises et de l’état face à l’urgence climatique. Publication Carbone 4. 2019.

- [http://www.carbone4.com/wp-content/uploads/2019/06/Publication-Carbone-4-Faire-sa-part-pouvoir-responsabilite-climat.pdf]

- [Georgescu-Roegen1975] Georgescu-Roegen, N. Energy and economic myths. Southern economic journal, 347-381. 1975.

- [Giampietro2009] Giampietro, M., Mayumi, K., & Ramos-Martin, J. Multi-scale integrated analysis of societal and ecosystem metabolism (MuSIASEM): Theoretical concepts and basic rationale. Energy, 34(3), 313-322. 2009.

- [Hawkins1949] David Hawkins and Herbert A. Simon. Note: some conditions of macroeconomic stability. Econometrica, 17:245–248, 1949.

- [Lenzen2012] Lenzen, M., & Rueda-Cantuche, J. M. A note on the use of supply-use tables in impact analyses. SORT-Statistics and Operations Research Transactions, 36(2), 139-152. 2012.

- [Leontief1970] Wassily Leontief, Environmental Repercussions and the Economic Structure: An Input-Output Approach, The Review of Economics and Statistics, MIT Press, vol. 52(3), 1970.

- [Munda2004] Munda, G. Social multi-criteria evaluation: Methodological foundations and operational consequences. European journal of operational research, 158(3), 662-677. 2004.

- [Rockström2009] Johan Rockström et al. Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity, Ecology and Society 14(2), 2009.

- [Roelich2014] Roelich, K., Owen, A., Thompson, D., Dawkins, E., & West, C. Improving the policy application of footprint indicators to support Europe’s transition to a one planet economy: The development of the EUREAPA tool. Science of the Total Environment, 481, 662-667. 2014.

- [Steffen2015] Steffen, W., Richardson, K., Rockström, J., Cornell, S. E., Fetzer, I., Bennett, E. M., …& Folke, C. Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. Science, 347(6223). 2015.

- [Suh2009] Suh, S. (Ed.). Handbook of input-output economics in industrial ecology (Vol. 23). Springer Science & Business Media. 2009.

- [Vidal2018] Vidal, O. Matières premières et énergie: les enjeux de demain. ISTE Group. 2018.

- [Albrecht2018] Albrecht, T. R., Crootof, A., & Scott, C. A.The Water-Energy-Food Nexus: A systematic review of methods for nexus assessment. Environmental Research Letters, 13(4). 2018.

- [Aleskerov2011] Fuad Aleskerov, Hasan Ersel, and Dmitri Piontkowski. Linear Algebra for Economists. Springer, 2011.

- [Billen2018] Billen, G., Le Noë, J., & Garnier, J. Two contrasted future scenarios for the French agro-food system. Science of the Total Environment, 637, 695-705. 2018.

- [Brunner2016] Brunner, P. H., & Rechberger, H. Handbook of material flow analysis: for environmental, resource, and waste engineers. CRC press. 2016.

- [Courtonne2015] Courtonne, J-Y., Alapetite, J., Longaretti, P-Y., Dupré, D., Prados, E. Downscaling material flow analysis: the case of the cereal supply chain in France. Ecological Economics, 118, 2015.

- [Courtonne2016] Courtonne, J-Y., Longaretti, P., Alapetite, J., Dupré, D. Environmental Pressures Embodied in the French Cereals Supply Chain. Journal of Industrial Ecology, 20, 2016.

- [Duchin2013] Duchin, F., & Levine, S. H. Embodied resource flows in a global economy. Journal of Industrial Ecology, 17(1), 65-78. 2013.

- [Dugast2019] Dugast, C., Soyeux, A. Faire sa part ? Pouvoir et responsabilité des individus, des entreprises et de l’état face à l’urgence climatique. Publication Carbone 4. 2019.

- [http://www.carbone4.com/wp-content/uploads/2019/06/Publication-Carbone-4-Faire-sa-part-pouvoir-responsabilite-climat.pdf]

- [Georgescu-Roegen1975] Georgescu-Roegen, N. Energy and economic myths. Southern economic journal, 347-381. 1975.

- [Giampietro2009] Giampietro, M., Mayumi, K., & Ramos-Martin, J. Multi-scale integrated analysis of societal and ecosystem metabolism (MuSIASEM): Theoretical concepts and basic rationale. Energy, 34(3), 313-322. 2009.

- [Hawkins1949] David Hawkins and Herbert A. Simon. Note: some conditions of macroeconomic stability. Econometrica, 17:245–248, 1949.

- [Lenzen2012] Lenzen, M., & Rueda-Cantuche, J. M. A note on the use of supply-use tables in impact analyses. SORT-Statistics and Operations Research Transactions, 36(2), 139-152. 2012.

- [Leontief1970] Wassily Leontief, Environmental Repercussions and the Economic Structure: An Input-Output Approach, The Review of Economics and Statistics, MIT Press, vol. 52(3), 1970.

- [Munda2004] Munda, G. Social multi-criteria evaluation: Methodological foundations and operational consequences. European journal of operational research, 158(3), 662-677. 2004.

- [Rockström2009] Johan Rockström et al. Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity, Ecology and Society 14(2), 2009.

- [Roelich2014] Roelich, K., Owen, A., Thompson, D., Dawkins, E., & West, C. Improving the policy application of footprint indicators to support Europe’s transition to a one planet economy: The development of the EUREAPA tool. Science of the Total Environment, 481, 662-667. 2014.

- [Steffen2015] Steffen, W., Richardson, K., Rockström, J., Cornell, S. E., Fetzer, I., Bennett, E. M., …& Folke, C. Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. Science, 347(6223). 2015.

- [Suh2009] Suh, S. (Ed.). Handbook of input-output economics in industrial ecology (Vol. 23). Springer Science & Business Media. 2009.

- [Vidal2018] Vidal, O. Matières premières et énergie: les enjeux de demain. ISTE Group. 2018.